Número:

- Vol. 3

- Num. 14

- Marzo - Abril

Avicultura.mx

Autores:

Osiris Napoleón

Osiris Napoleón Pérez Segura

Nacionalidad: Mexicana

Grado académico:

Arturo

Arturo Cortés Cuevas

Ernesto

Ernesto Ávila González

ISSN-e:

2992-7293

Evaluación de eubióticos en pollos de engorda y su efecto en el rendimiento productivo y salud intestinal

RESUMEN

Se evaluó la inclusión de diferentes eubióticos en dietas sorgo-pasta de soya para pollos. Se utilizaron 1000 pollos machos de la estirpe Ross 308 de 1 a 42 días de edad. Se empleó un diseño completamente al azar con 5 tratamientos con 8 repeticiones de 25 pollos cada una.

Los tratamientos fueron los siguientes: T1. Dieta basal sin APC (CON), T2. Como 1 + APC Enramicina (100 g/ton), T3. Como 1 + Bacillus subtilis 1x108 UFC/g, Bacillus coagulans 1x108 UFC/g y Clostridium butyricum 1x106 UFC/g (300 g/ton) Probiótico 1 (P1), T4. Como 3 + Probiótico 2 (P2) (silicatos específicos, mezcla de sustancias aromáticas y algas rojas) (500 g/ton) y T5. Como 1 + Fitobiótico (FIT) (mezcla de ácido benzoico, timol, eugenol y piperina) (300 g/ton). Los resultados obtenidos en peso vivo, ganancia de peso y conversión alimenticia indicaron diferencia estadística (p<0.05) entre los tratamientos con eubióticos comerciales versus el tratamiento control. El amarillamiento de la piel en las canales fue similar (p>0.05) entre tratamientos. Los tratamientos suplementados con eubióticos mostraron mayor altura de las vellosidades en duodeno (p<0.05) en comparación con el tratamiento control, mientras que el grupo con P1+P2 presentaron (p<0.05) vellosidades más largas en yeyuno e íleon. El tratamiento con FIT presentó una profundidad de las criptas mayor (p<0.05) en duodeno y yeyuno, pero una relación longitud de vellosidad:profundidad de cripta menor (p<0.05) en dichas porciones. En conclusión, la suplementación de los diferentes eubióticos en dietas para pollos de engorda, tuvo un efecto benéfico en los parámetros productivos, rendimiento y pigmentación de la canal, así como la integridad intestinal fueron similares a los obtenidos con APC.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos 70 años; el empleo continuo de antibióticos promotores de crecimiento (APC) en la producción de carne ha generado preocupaciones y cuestionamientos sobre estas prácticas en los consumidores e instituciones gubernamentales, debido a la cantidad de residuos que llegan a contener en la carne de los animales y principalmente, por la aparición de cepas bacterianas resistentes a antibióticos terapéuticos y a la transferencia de sus genes de la microbiota animal a la humana (Gutiérrez et al., 2013). Se requiere encontrar alternativas naturales con efectos benéficos similares a los APC, con el objetivo de limitar el número de microorganismos patógenos intestinales, mejorar la capacidad de absorción del intestino y por ende mejorar los parámetros productivos, así como promover el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente y la salud del consumidor (Gadde et al., 2017; Mehdi et al., 2018).

Las miembros del género Bacillus son las especies bacterianas más atractivas y prometedoras para su uso como probióticos en la alimentación animal, debido a su capacidad para producir endosporas, su estabilidad térmica y su resistencia a pH bajos, permitiéndoles una mejor viabilidad durante su preparación, transporte y almacenamiento, además de una mayor supervivencia durante su tránsito por la barrera gástrica, lo que permite llegar al intestino delgado para ejercer sus propiedades probióticas (Mingmongkolchai y Panbangred, 2018). Otro género bacteriano prometedor son las cepas de Clostridios que aunque son patógenos bien conocidos, algunas especies recientemente se han considerado y usado como probióticos en países asiáticos, tal es el caso de Clostridium butyricum, quien tiene la capacidad de producir e incrementar las concentraciones de ácido butírico en el intestino cecal de las aves (Syejstil et al., 2019), así como endosporas, lo que le permite sobrevivir al pH bajo y a las concentraciones elevadas de bilis presentes en el intestino delgado en comparación con las bacterias del género Lactobacillus y Bifidobacterium, además, de resistir altas temperaturas, lo que lo convierte en un buen aditivo para piensos (Zhang et al., 2016).

Los aditivos fitogénicos para alimentos, también denominados fitobióticos o botánicos, son compuestos bioactivos naturales que se derivan de plantas para su incorporación en el alimento ya sea en forma solida (polvo/granulado) o liquida con la finalidad de mejorar la productividad de los animales. Los efectos benéficos tanto terapéuticos como medicinales de los extractos de plantas se deben a su composición de fitoquímicos activos o bioactivos específicos que contengan. Estos componentes biológicamente activos son en su mayoría metabolitos secundarios, como: compuestos fenólicos (taninos, flavonoides, lignanos, ácidos fenólicos, etc.), glucósidos (saponinas), terpenoides (aceites esenciales) y alcaloides (alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres, éteres, lactonas, etc.) (Cheng et al., 2014).

Los aceites esenciales son aceites o esencias volátiles presentes en plantas aromáticas caracterizados por sus olores distintivos y su resistencia a la hidrolisis. Pueden aislarse de diversas partes de las plantas (flores, capullos, semillas, hojas, ramas, corteza, frutos y raíces) por medio de destilación al vapor y prensado; sus componentes principales son los terpenoides (linalol, geraniol, borneol, mentol, tujanol, citronilol y α-terpineol), fenoles (timol, carvacrol, eugenol, gaiacol) y aldehídos aromáticos (cinamaldehído, cuminal y felandral), además, de contener en menor proporción alcoholes y ésteres; son sintetizados por las plantas para protegerse de plagas y microorganismos, atraer insectos polinizadores y para procesos de señalización (Leyva et al., 2017).

“Con estos antecedentes, se realizó la presente investigación donde se evaluó la adición de diferentes eubióticos, compuestos principalmente de silicatos específicos, mezcla de sustancias aromáticas y algas rojas, bacterias probióticas como Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, Clostridium butyricum y aceites esenciales (timol, eugenol, piperina) con un ácido orgánico (ácido benzoico) en dietas para pollos de engorda.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 1000 pollos de engorda machos de 1 día de edad de la estirpe Ross 308, los cuales fueron alojados en una caseta de ambiente natural en corrales de piso con una dimensión de 3 m2 con cama de viruta de madera, en donde se les proporcionó a las aves agua y alimento a libre acceso durante 42 días. Las dietas basales empleadas estuvieron constituidas principalmente por sorgo-pasta de soya formuladas conforme a lo señalado en el manual de la estirpe. Las aves fueron vacunadas contra la Enfermedad de Newcastle vía ocular y contra la Enfermedad de Newcastle + Influenza Aviar por vía subcutánea.

Se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado, que constó de 5 tratamientos (Tratamiento 1.-Dieta basal sin APC (control negativo) (CON), Tratamiento 2.- Como 1 + APC (100 g/ton), Tratamiento 3.- Como 1 + P1 (300 g/ton), Tratamiento 4.- Como 1 + P1 y P2 (500 g/ton), Tratamiento 5.- Como 1 + FIT (300 g/ton), adicionados al alimento con 8 repeticiones de 25 pollos cada una.

Se registraron ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad. A los 42 días fueron sacrificadas 8 aves por tratamiento; para histología se colectaron muestras de aproximadamente 2 cm de duodeno, yeyuno e íleon, la técnica de fijación usada fue por perfusión intraluminal e inmersión en formalina al 10% amortiguada a pH de 7.2, posteriormente fueron procesadas por las técnicas de rutina; inclusión en parafina y tinción con hematoxilina y eosina (Hall, 1995; Allen, 1995).

Una vez finalizado el estudio, fueron sacrificadas 25 aves por tratamiento. Se evaluó el rendimiento de canal por tratamiento y se determinó la pigmentación en vivo y cutánea de las canales, utilizando un colorímetro de reflectancia (Minolta CR-400), midiendo los valores a* (enrojecimiento) y b* (amarillamiento) conforme al sistema internacional de iluminación (CIElab).

Al presentar diferencia estadística entre tratamientos (P<0.05), los datos de las variables en estudio se sometieron a un análisis de comparación de medias mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de (P<0.05).

RESULTADOS

Parámetros productivos

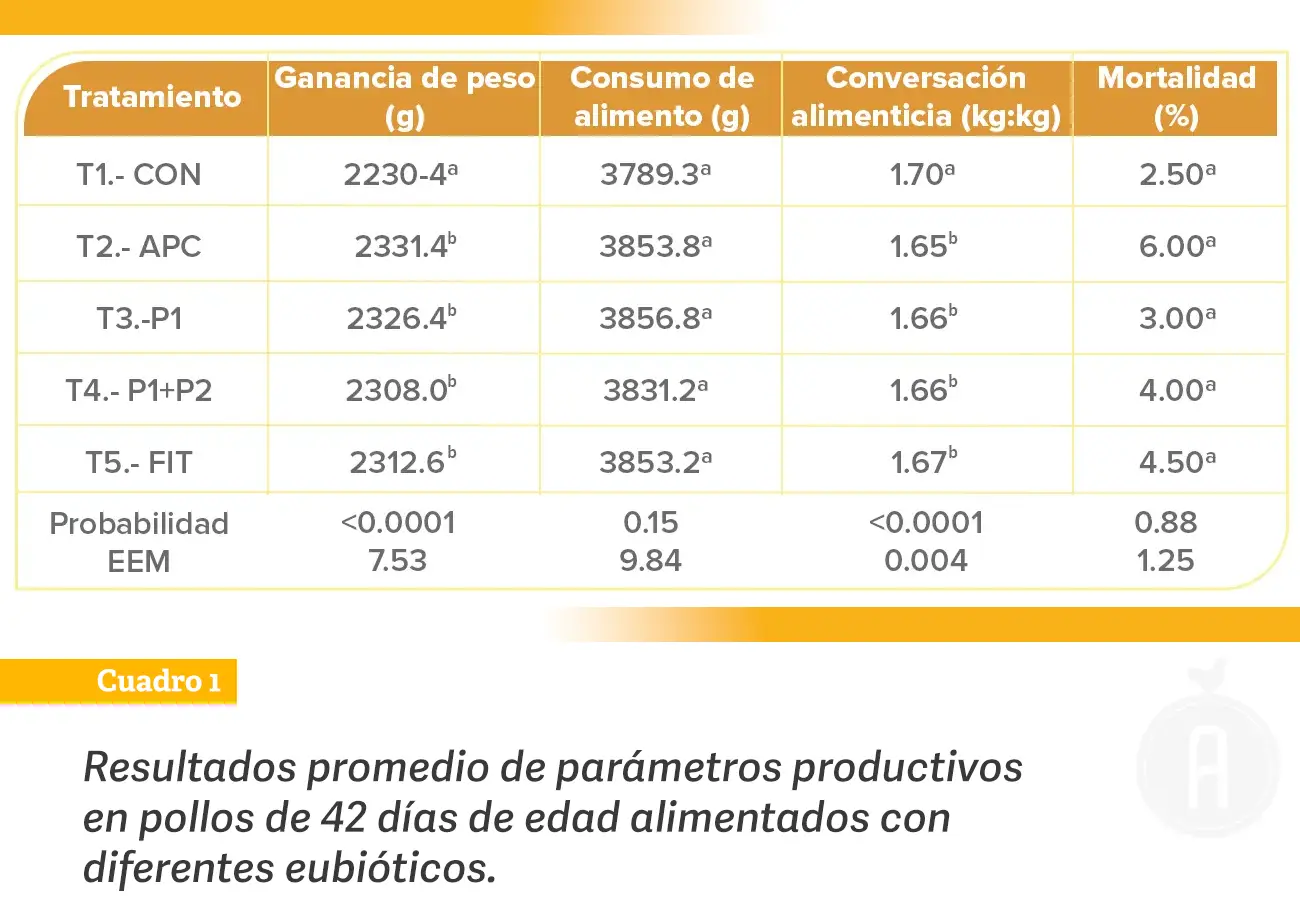

Los resultados en 42 días de experimentación para ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad se pueden apreciar en el Cuadro 1. Se puede observar que en ganancia de peso existió diferencia (p<0.05) entre tratamientos, con mayor ganancia de peso en los tratamientos APC (2331.4 g), P1 (2326.4 g), FIT (2312.6 g) y P1+P2 (2308.0 g) respectivamente, en comparación con el tratamiento 1 (2230.4 g). Para la variable conversión alimenticia, se observó una disminución (p<0.05) en los tratamientos con APC (1.65), P1 (1.65), P1+P2 (1.66) y FIT (1.66); teniendo un mayor índice de conversión el tratamiento control (1.69). Finalmente, en las variables consumo de alimento y porcentaje de mortalidad no existió diferencia (p>0.05) entre tratamientos.

Rendimiento y pigmentación de la canal

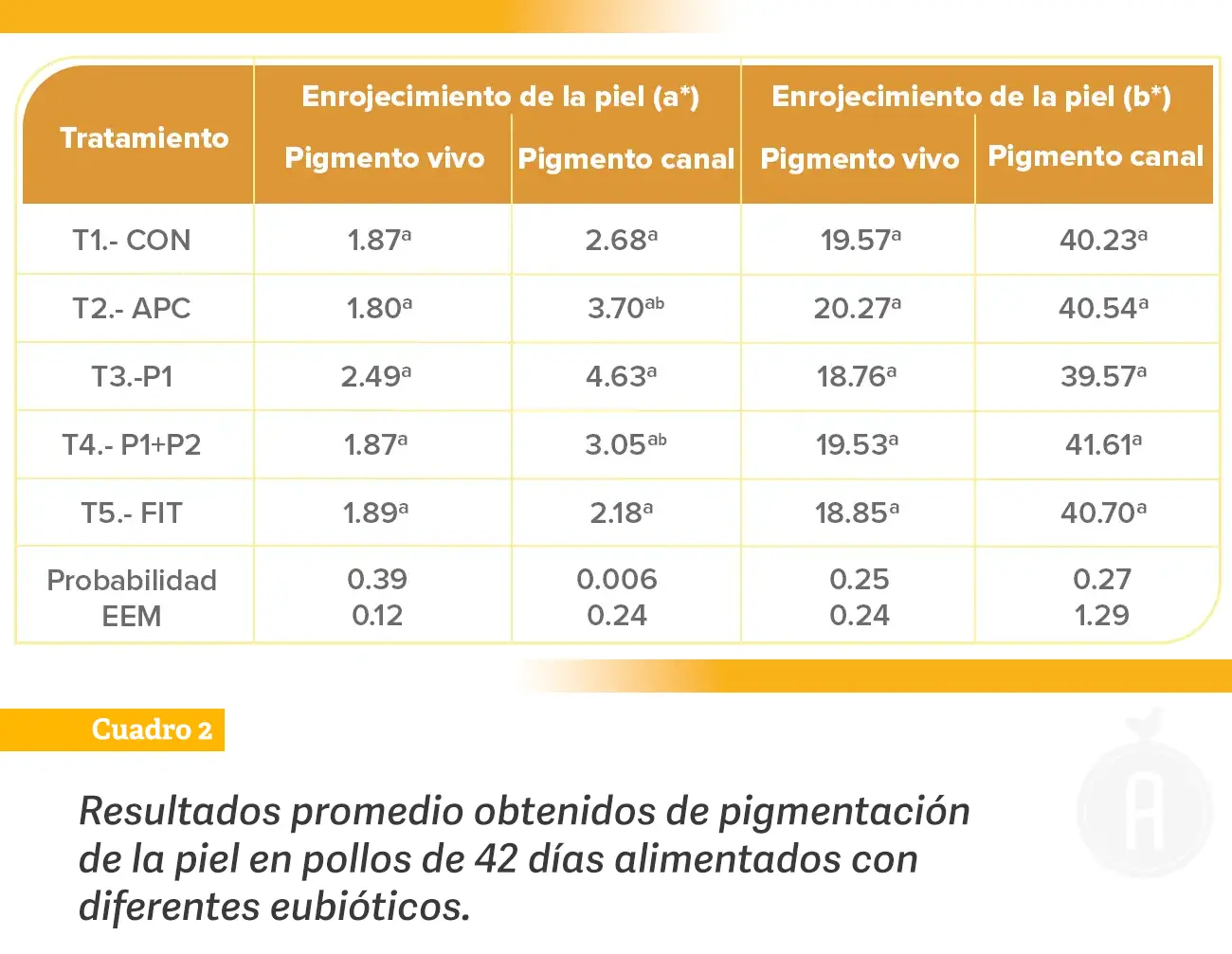

Los resultados de la coloración de la piel en vivo y de la canal se pueden ver en el Cuadro 2. Se puede observar que en los datos del enrojecimiento de la piel en vivo no existió diferencia (p>0.05) entre tratamientos. Sin embargo, en el enrojecimiento de la piel de la canal existió diferencia (<0.05) entre tratamientos, con mayor enrojecimiento en el tratamiento P1 (4.63) seguidos por los tratamientos APC (3.70) y P1+P2 (3.05); con menores valores de enrojecimiento de la piel en los tratamientos CON (2.68) y FIT (2.18). Para el caso del amarillamiento de la piel en vivo y de las canales los datos obtenidos no indicaron diferencia significativa (p>0.05) entre tratamientos.

Integridad de las vellosidades intestinales

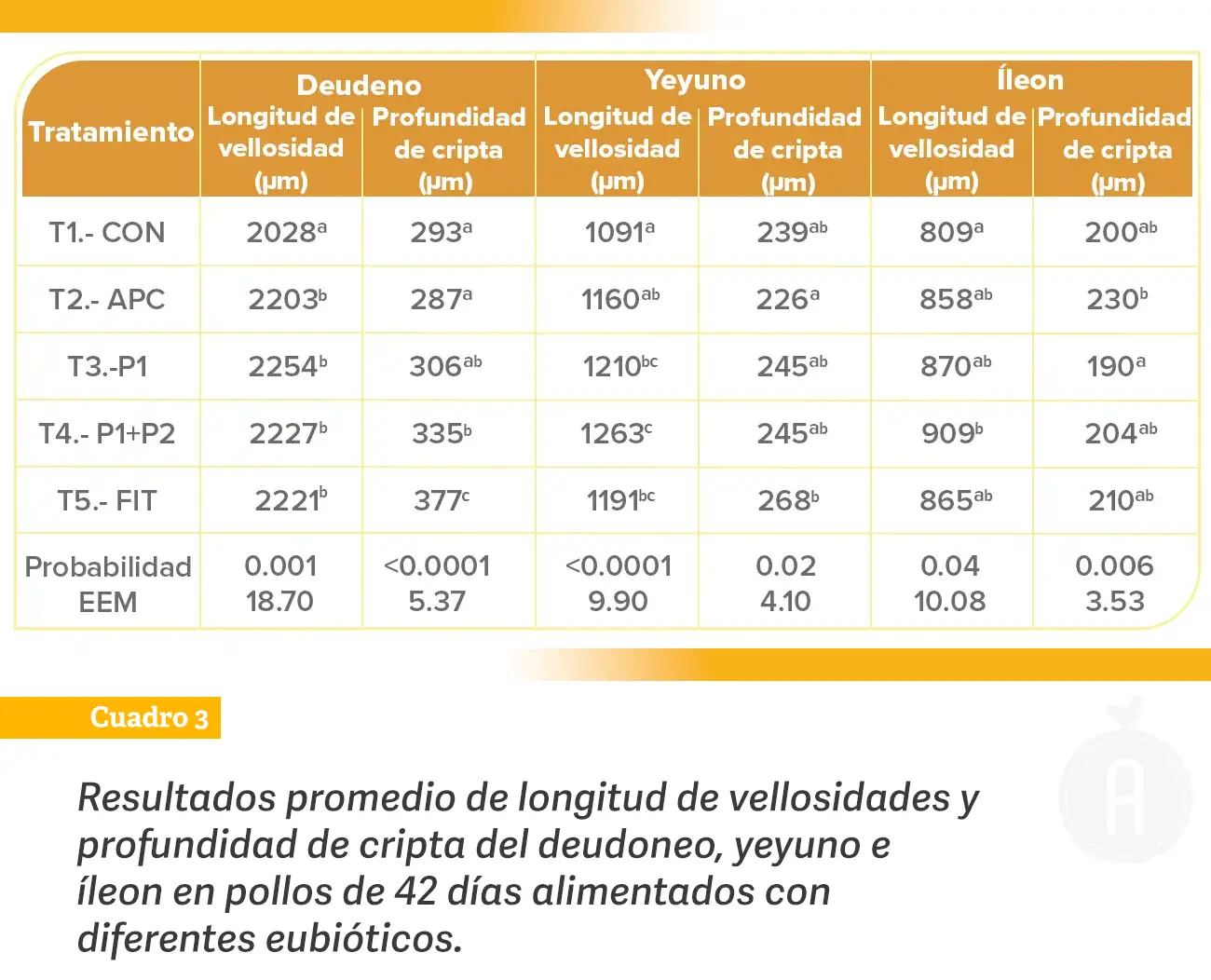

Los datos promedio para la longitud de vellosidades y profundidad de criptas se pueden observar en el Cuadro 3. Para el caso de duodeno, la longitud de las vellosidades mostraron diferencias (p<0.05) entre tratamientos, con menor longitud de las vellosidades en el tratamiento CON (2028 µm), en relación con los tratamientos APC (2203 µm), FIT (2221 µm), P1+P2 (2227 µm) y P1 (2354 µm) respectivamente. Para la profundidad de cripta, se encontró diferencia (p<0.05) entre tratamientos, con mayor profundidad de cripta en el tratamiento FIT (377 µm) seguido por los tratamientos P1+P2 (335 µm) y P1 (306 µm); y con menor profundidad de cripta en los tratamientos CON (293 µm) y APC (287 µm). Para la porción intestinal yeyuno, existió diferencia (p<0.05) en la longitud de vellosidades entre tratamientos, con menor longitud de vellosidades el tratamiento testigo (1091 µm), seguido por los tratamientos con APC (1160 µm), FIT (1191 µm) y P1 (1210 µm); con una mayor longitud de vellosidades en el tratamiento con P1+P2 (1263 µm). Para la variable profundidad de cripta, de igual manera, se observó diferencia estadística (p<0.05) entre tratamientos, con mayor profundidad en el tratamiento FIT (268 µm), seguido de los tratamientos CON (239 µm), PF (245 µm) y P1+P2 (245 µm) respectivamente. Sin embargo, el tratamiento con APC (226 µm) obtuvo la menor profundidad de cripta. En la porción íleon, los resultados de la longitud de vellosidad indicaron diferencia (p<0.05) entre tratamientos, con una menor longitud en el tratamiento CON (809 µm), seguido por los tratamientos APC (858 µm), FIT (865 µm) y P1 (870 µm) respectivamente. No obstante, el tratamiento P1+P2 (909 µm) tuvo la mayor longitud de las vellosidades. Los resultados de la profundidad de cripta mostraron cambios significativos (p<0.05) entre los tratamientos, con menor profundidad de cripta en el tratamiento P1 (190 µm), seguido por los tratamientos CON (200 µm), P1+P2 (204 µm) y FIT (210 µm) respectivamente; con una mayor profundidad de cripta en el tratamiento APC (230 µm).

DISCUSIÓN

Parámetros productivos y pigmentación de la piel

Los resultados en ganancia de peso y conversión alimenticia mostraron ser mejores en el tratamiento con P1, al tener 4.3% mayor peso y 0.04 puntos menor en conversión alimenticia que el tratamiento CON. Esto se puede deber a los mecanismos de acción que ejercen los microorganismos probióticos que lo conforman, debido a que, dichas bacterias del género Bacillus y Clostridium son especializadas en formar esporas que promueven la salud y desarrollo intestinal con efecto inmunomodulador, además de sintetizar vitaminas (K y algunas del complejo B) y enzimas (amilasa, celulasa y proteasa) las cuales coadyuvan en el proceso de digestión nutrientes y por ende proporcionar una mejora en la salud intestinal para el aprovechamiento de los nutrientes. Resultados parcialmente similares a los nuestros los obtuvo Margarito (2022), quien evaluó la inclusión de los mismos microorganismos probióticos utilizados en la presente investigación (Bacillus subtilis, Bacillus coagulans y Clostridium butyricum), además, de la inclusión del APC enramicina; los resultados obtenidos por la autora indicaron que el tratamiento a base de estos microorganismos adicionados al alimento (DFM) obtuvo 5.4% más de ganancia de peso respecto al tratamiento control y 0.85% más contra el tratamiento con enramicina, sin embargo, en las variables consumo de alimento, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad no mostraron diferencia entre tratamientos.

En otra investigación realizada por Zhang et al., (2021), evaluaron el efecto de la suplementación de un solo microorganismo probiótico como fue Bacillus subtilis (750 g/ton) en comparación con bacitracina de zinc (250 g/ton) en dietas con maíz-pasta de soya. Estos autores observaron que la suplementación con Bacillus subtilis mejoró significativamente la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia respecto al tratamiento control (sin APC ni probiótico), aunque obtuvieron resultados similares con el tratamiento de bacitracina de zinc, mientras que el consumo diario de alimento y la mortalidad no fueron significativamente diferentes en todos los tratamientos.

Diversos estudios en la literatura han reportado efectos nulos o mínimos sobre el rendimiento productivo al utilizar probióticos en la producción animal, esto podría deberse a las variaciones en la eficacia de los diferentes probióticos, por las diferentes especies de microorganismos utilizados, sus métodos de preparación, estabilidad, concentración y a sus características y mecanismos de acción que permiten su supervivencia en el tracto gastrointestinal, así como a factores de estrés, como el clima y el manejo de las aves (Margarito, 2022). Caso parecido fue el que tuvieron De Souza et al., (2018), quienes demostraron que la adición de Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Bifidobacterium bifidum y Enterococcus faecium en el alimento de pollos de engorda, no tiene un efecto significativo en ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, así como en rendimiento de canal, en comparación con el tratamiento basal. Los autores concluyeron que dichos resultados se debieron a la disminución de la viabilidad de los microorganismos probióticos utilizados, así como, al bajo consumo de alimento obtenido, reduciendo la dosis de microorganismos que llegan correctamente al TGI, bajando de esta forma su efectividad.

En cuanto al fitobiótico utilizado, se mostró una mejor ganancia de peso con un 3.7% superior al tratamiento control y una disminución de la conversión alimenticia (1.67 vs 1.70) contra dicho tratamiento. Los efectos positivos que tienen los aceites esenciales en el TGI de las aves pueden ser un factor de mejora en el rendimiento productivo, debido a que permiten restaurar y mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal y de esta forma aumentar la absorción de nutrientes (Guoqi et al., 2021). Cruz et al., (2012), evaluaron la adición de FIT en dietas de pollos de engorda a base de maíz + pasta de soya como una alternativa a los APC; utilizando los siguientes tratamientos: control negativo sin APC, con avilamicina (10 ppm/ton), con FIT (300 ppm/ton) de 1-42 días; con avilamicina de 1-21 días + FIT de 22 a 42 días y una dieta con avilamicina y FIT de 1-42 días. Estos autores observaron que la inclusión de FIT en las dietas tuvo un efecto benéfico en el desempeño productivo de los pollos, al igual que el presente estudio; teniendo como resultado que la ganancia de peso del tratamiento control fue significativamente más baja en comparación con los demás tratamientos, sin embargo, a diferencia de nuestros resultados, aquí se mostró que las aves del tratamiento con FIT tuvieron la ganancia de peso más alta incluso mayor que la del tratamiento con APC. De igual forma que en nuestro estudio, las dietas suplementadas con FIT y/o avilamicina mejoraron la conversión alimenticia en comparación con el tratamiento control, además, de no observar diferencias estadísticas entre los tratamientos para el consumo de alimento y porcentaje de mortalidad. Díaz et al., (2015) sugirieron que la eficiencia de los fitobióticos como aditivos alimentarios se basa en los componentes de los aceites esenciales y los efectos sinérgicos de las moléculas activas en las plantas o extractos, por lo cual, para lograr mejoras en el rendimiento productivo en los animales, es importante seleccionar las plantas adecuadas con los componentes deseados en una dosis óptima para la suplementación en las dietas.

La pigmentación de las canales, por lo general no ha sido evaluada por autores en investigaciones realizadas en pollos con la suplementación de eubióticos en la dieta, posiblemente debido a la poca importancia que tiene la pigmentación de la piel de los pollos en algunos países; sin embargo, esta pigmentación de la canal es importante en los consumidores mexicanos, debido a que se sienten atraídos por el color, ya que lo relacionan con productos frescos y de alta calidad, lo que permite la aceptación o rechazo del producto.

En el presente experimento para el amarillamiento de la piel de la canal no se encontró diferencia estadística entre tratamientos, sin embargo, para el valor enrojecimiento de dichas canales fue mayor en el tratamiento con P1. Resultados similares a los nuestros los obtuvieron Pelicano et al., (2003), al no encontrar diferencia entre el amarillamiento de las canales con dietas control (5.25) y con la inclusión de probióticos (4.33). Mientras que los valores de enrojecimiento fueron mayores en los grupos tratados con probióticos (4.52) comparándolo con el grupo control (3.79) después del sacrificio de las aves. En otro estudio, Cortes et al., (2000) realizaron un experimento en donde evaluaron la pigmentación de la piel en pollos de 49 días de edad, alimentados con una dieta a base de sorgo + pasta de soya, con la inclusión o no de Bacillus toyoi (1010 esporas/g) en el alimento. Dichos autores, obtuvieron resultados con una tendencia a ser mejor el color de las canales de pollos alimentados con la adición de Bacillus toyoi, mostrando 5.6% mayor de amarillamiento y más del doble de enrojecimiento (1.88 vs 0.69) en comparación con las canales sin la inclusión del probiótico, de forma similar, Bai et al., (2016) encontraron que Bacillus subtilis disminuye el amarillamiento y aumenta el enrojecimiento de las canales, por tal razón, al consumir las aves en su dieta algún probiótico, este mejora la salud intestinal, lo que permite una mayor absorción de los pigmentos (Cortes et al., 2000).

Integridad de las vellosidades intestinales

El grupo suplementado P1 presentó una longitud de vellosidad significativa del 11% mayor en comparación con el grupo control, siendo el tratamiento eubiótico que obtuvo las vellosidades más largas en el duodeno.

Para las porciones yeyuno e íleon, el tratamiento suplementado con P1+P2 presentó longitudes de vellosidad estadísticamente del 6% y 2% mayores respectivamente en comparación con el grupo control, siendo este tratamiento el que obtuvo las vellosidades más largas en ambas porciones intestinales, mientras que el grupo suplementando con el fitobiótico mostró numéricamente las vellosidades más cortas de los eubióticos evaluados en las tres porciones del intestino, pero siendo superiores al grupo control en dichas porciones.

“El eubiótico P1, mostró una profundidad de cripta similar al resto de los tratamientos eubióticos en la porción intestinal de duodeno y yeyuno, teniendo los tres grupos criptas más profundas en comparación con el tratamiento control”.

Sin embargo, en el íleon mostró lo contrario con criptas numéricamente menos profundas y similares a los tratamientos control, P1+P2 y FIT

La evaluación morfométrica de profundidad de cripta en el presente estudio, mostró estadística y numéricamente la mayor profundidad de cripta en la porción intestinal del duodeno y yeyuno respectivamente, mientras que en el íleon su comportamiento fue similar a los grupos con P1 y P1+P2. El aumento significativo en la longitud de las vellosidades intestinales, en la relación longitud de vellosidad:profundidad de cripta y en el grosor de la mucosa respecto al tratamiento control, es una explicación del rendimiento productivo obtenido en los tratamientos eubióticos en el presente estudio, demostrando que las cepas probióticas Bacillus subtilis, Bacillus coagulans y Clostridium butyricum mejoraron la morfología intestinal de las aves; resultados similares a los obtenidos por Li et al., (2019) y Rivera et al., (2021) quienes evaluaron los efectos de diferentes cepas de Bacillus spp sobre los cambios de la morfología intestinal en pollos de engorda.

El tener un aumento en la altura de las vellosidades intestinales y una disminución de la profundidad de la cripta indica epitelios maduros, sanos y funcionalmente activos, capaces de una mayor absorción de nutrientes disponibles (Adebiyi et al., 2012; Rivera et al., 2021), en contraste, al tener vellosidades cortas disminuirá la superficie de absorción de los nutrientes y por lo tanto el rendimiento productivo de los animales (Escobar, 2018); mientras, una cripta de mayor profundidad indicará un rápido recambio celular y una alta demanda por un nuevo tejido intestinal (Pacha, 2000), por lo que, la profundidad de las criptas refleja la actividad de diferenciación de los enterocitos, siendo las responsables de la proliferación celular a lo largo del intestino; las criptas que presentan una mayor profundidad están asociadas a un mayor gasto nutricional para el mantenimiento del intestino disminuyendo la absorción de los nutrientes y por ende la eficiencia productiva (Pérez, 2018; Montoya, 2019).

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos y bajo las condiciones experimentales empleadas se puede concluir:

- La inclusión de los diferentes eubióticos; en dietas sorgo-pasta de soya para pollos de engorda de 1 a 42 días de edad, tuvieron un efecto benéfico en el peso vivo, ganancia de peso y conversión alimenticia, similar al APC.

- La adición de los diferentes eubióticos en el amarillamiento y enrojecimiento de la piel de las canales, fue similar al empleo de APC.

- El empleo de eubióticos incrementó la longitud de las vellosidades, profundidad de las criptas y grosor de la mucosa intestinal en duodeno, yeyuno e íleon.

- La inclusión de los eubióticos presentaron resultados similares en las variables evaluadas respecto al APC Enramicina, por lo que resultan ser una alternativa a los antibióticos promotores de crecimiento en dieta para pollos de engorda.

Literatura citada

- Gutiérrez, L., Montoya, L. and Vélez, J. (2013) Probióticos: una alternativa de producción limpia y de remplazo a los antibióticos promotores de crecimiento en la alimentación animal. Producción + Limpia, 8 (1), 135-146.

- Gadde, U., Kim, W.H., Oh, S.T. and Lillehoj, H.S. (2017) Alternatives to antibiotics for maximizing growth performance and feed efficiency in poultry: a review. Animal Health Research Reviews. Cambridge University Press, 18 (1), 26–45.

- Mehdi, Y., Létourneau, M.M., Gaucher, M., Chorfi, Y., Suresh, G., Rouissi, T., Brar, S.K., Côté, C., Ramírez, A. and Godbout, S. (2018) Use of antibiotics in broiler production: Global impacts and alternatives. Animal Nutrition, 4 (2), 170 - 178.

- Svejstil, R., Plachy, V., Joch, M., Salmonova, H., Duskova, D., Hautekiet, V. and Vlkova, E. (2019) Effect of probiotic Clostridium butyricum CBM 588 on microbiota and growth performance of broiler chickens. Czech J. Anim. Sci, 64 (9), 387-394.

- Zhang, L., Zhang, L., Zhan, X., Zeng, X., Zhou, L., Cao, G., Chen, A. and Yang, C. (2016) Effects of dietary supplementation of probiotic, Clostridium butyricum, on growth performance, immune response, intestinal barrier function, and digestive enzyme activity in broiler chickens challenged with Escherichia coli K88. J Animal Sci Biotechnol, 7 (3), 1-9.

- Cheng, G., Hao, H., Xie, S., Wang, X., Dai, M., Huang, L. and Yuan, Z. (2014) Antibiotic alternatives: the substitution of antibiotics in animal husbandry? Frontiers in microbiology, 5, 217.

- Leyva, L.N., Gutiérrez, G.E.P., Vazquez, O.G. and Heredia, J.B. (2017) Essential Oils of Oregano: Biological Activity beyond: Their Antimicrobial Properties. Molecules (Basel, Switzerland), 22, (6), 989.

- Zhang, S., Zhong, G., Shao, D., Wang, Q., Hu, Y., Wu, T., Ji, C. and Shi, S. (2021) Dietary supplementation with Bacillus subtilis promotes growth performance of broilers by altering the dominant microbial community, Poultry Science, 100 (3), 1-13.

- Margarito, M.R. (2022) Efecto de la inclusión de probióticos en dietas maíz-soya-DDGS para pollos de engorda sobre parámetros productivos. Tesis de licenciatura no publicada. CDMX, México: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.

- De Souza, L., Araújo, D., Stefani, L., Giometti, I., Cruz, V., Polycarpo, G. and Burbarelli, M. (2018) Probiotics on performance, intestinal morphology and carcass characteristics of broiler chickens raised with lower or higher environmental challenge. Austral journal of veterinary sciences, 50 (1), 35-41.

- Guoqi, S., Lan, W., Xuanwu, Z., Xiying, W., Daiwen, C., Bing, Y., Zhiqing, H., Yuheng, L., Xiangbing, M., Ping, Z., Jie, Y., Junqiu, L. and Jun, H. (2021) Effects of essential oil on growth performance, digestibility, immunity, and intestinal health in broilers. Poultry Science, 100 (8).

- Cruz, P., Schröder, L. and Pires, A. (2012) Effects of a combination of benzoic acid and essential oil compounds on broilers performance and health. [en línea] disponible en [Consulta: 10 enero 2022].

- Diaz, S., D'Souza, D., Biswas, D. and Hanning, I. (2015) Botanical alternatives to antibiotics for use in organic poultry production1, Poultry Science, 94 (6), 1419-1430.

- Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Frehner, M., Losa, R. and Beynen, A. (2003) Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British poultry science, 44, 450-457.

- Pelicano, E.R.L., De Souza, P.A., De Souza, H.B.A., Oba, A., Norkus, E.A., Kodawara, L.M. and De Lima, T.M.A. (2003) Effect of different probiotics on broiler carcass and meat quality. Braz. J. Poult. Sci, 5 (3).

- Cortés, A., Ávila, E., Casaubon, M.T. (2000) El efecto del Bacillus toyoi sobre el comportamiento productivo en pollos de engorda. Vet. Méx, 13 (4), 301-308.

- Rivera, W., Lan, W., Barquero, E. and Chaves, A. (2021) Effect of the use of probiotic Bacillus subtilis (QST 713) as a growth promoter in broilers: an alternative to bacitracin methylene disalicylate. Poultry Science, 100 (9).

- Li, C., Wang, J., Zhang, H., Wu, S., Hui, Q., Yang, C., Fang, R. and Qi, G. (2019) Intestinal Morphologic and Microbiota Responses to Dietary Bacillus spp. in a Broiler Chicken Model. Frontiers in Physiology, 9.

- Escobar, P. (2018) Efecto de polen, lactosa y su combinación sobre la digestibilidad e integridad de la mucosa en pollos broiler. Tesis de licenciatura no publicada. Cevallos, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.

- Pacha, J. (2000) Development of intestinal transport function in mammals. Physiol. Rev, 80 (4), 1633-1677.

- Pérez, O.N. (2018) Comparación de dos diferentes dietas en pavos Nicholas 700 sobre sus parámetros productivos, rendimiento de canal, alometría del tracto gastrointestinal e integridad de las vellosidades intestinales. Tesis de licenciatura. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Montoya, M. (2019) Estrategias nutricionales para reducir el uso de antibióticos promotores de crecimiento en dietas para pollos sobre la respuesta productiva y salud intestinal. Tesis de maestría no publicada. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

- Adebiyi, O.A., Makanjuola, B.A., Bankoley, T.O. and Adeyori, A.S. (2012) Yeast Culture (Saccharomyces cerevisae) Supplementation: Effect on the Performance and Gut Morphology of Broiler Birds. Global J. Sci. Frontier Res. Biol. Sci., 12 (6), 25-29.