Número:

- Vol. 3

- Num. 13

- Enero - Febrero

Porcicultura.com

Autores:

María José

María José Segura Peñafiel

Nacionalidad: Mexicana

Grado académico: Pasante de Medicina Veterinaria y Zootécnica, UAM-Xochimilco.

ISSN-e:

2992-7293

Alternativas al uso de antimicrobianos para el cuidado de la salud en la porcicultura

El sector porcino en México se ha desarrollado ampliamente a nivel nacional e internacional, siendo el tercer importador y quinto exportador de carne de cerdo a nivel mundial. Debido a esto, se debe garantizar que los productos y subproductos del cerdo sean inocuos y de calidad para el consumidor, por lo que actualmente se cuentan con las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

De igual manera, en la actualidad nuestro país es libre de las principales enfermedades que limitan el comercio, como fiebre aftosa, fiebre porcina clásica o peste porcina africana, entre otras (SENASICA, 2018), sin embargo, las enfermedades endémicas que están presentes hoy en día en el país, a pesar de representar un menor riesgo desde el punto de vista epidemiológico, económico y de salud pública, pueden repercutir seriamente en la productividad animal, en el comercio de animales vivos, productos y subproductos de origen animal, así como en el desarrollo económico mundial.

La sanidad porcina es una práctica indispensable para garantizar una buena crianza y bienestar en la porcicultura, ya que, por medio de prácticas preventivas, de control y erradicación de enfermedades se puede hacer más eficiente el sistema productivo porcino y proporcionar garantía sanitaria e inocuidad a los productos derivados de estos (Peñafiel et al., 2017). Hoy en día, existen muchos métodos de control zoosanitario, entre los que destaca el uso de antimicrobianos, los cuales son utilizados a nivel mundial debido a su fácil disponibilidad, costo accesible y falta de estrategias para reducir su uso.

No obstante, actualmente se han generado mecanismos de resistencia en bacterias, virus, parásitos y hongos, por lo que, el reducir el uso de estos antimicrobianos se ha vuelto una realidad. Aunado a esto, es necesario encontrar soluciones eficaces que tengan un impacto en los patógenos que afectan la salud porcina. Una de estas soluciones es el uso de sustancias simples o naturales que beneficien la productividad, sin crear resistencia y sin afectar a los animales, al humano o al medio ambiente (Seidavi et al., 2021).

La medicina alternativa, o también denominada medicina holística, hace referencia a un sistema que diagnostica y trata la enfermedad en contexto de un paciente completo, a su estado general de salud, presencia de otras enfermedades y la influencia del ambiente, por lo que se dirige a evaluar un conjunto entre el individuo y su entorno (Li et al., 2018). Esta práctica se enfoca a fortalecer el sistema fisiológico y restablecer la homeostasis. La inclusión de hierbas aromáticas en la alimentación animal es una estrategia que permite enfocarse en un sistema productivo sostenible, al aprovechar los residuos de la cosecha de estas plantas (Díaz-Sánchez et al., 2015).

Asimismo, este método permite tratar al animal sin dejar residuos y a un bajo costo, lo que resulta en un tratamiento no tóxico para el animal, además de reducir los costos de producción y contar con productos más inocuos que favorecen al consumidor y al medio ambiente, asegurando así el bienestar animal y generando un sistema de producción más sostenible, además de la producción de proteína de origen animal libre de antibióticos, entre otros (Biswas et al., 2024).

Por lo anterior, el presente trabajo pretende proporcionar una visión global del uso de diferentes alternativas, con énfasis en la fitoterapia, para contrarrestar el efecto de los antimicrobianos en el animal, el consumidor y el medio ambiente y así disminuir esta resistencia antimicrobiana en la porcicultura.

“Impacto y consecuencias de la resistencia antimicrobiana (RAM) en la porcicultura.

La tasa de prevalencia e importancia económica de las enfermedades infecciosas varía notablemente y dependen principalmente de diversos factores entre los que destacan aquellos que involucran al medio ambiente, el agente etiológico y el cerdo, como pueden ser el sistema de manejo, condiciones de alojamiento, medidas sanitarias, localización de las unidades de producción, edad del cerdo, estado inmunológico, etapa productiva, entre otros (Roth, 2015).

El propósito de los antimicrobianos en la producción porcina es el tratamiento, control y prevención de estas enfermedades, y a su vez la promoción del crecimiento (O Neill, 2014). No obstante, la resistencia antimicrobiana (RAM) se ha convertido en un problema de salud pública en México y a nivel mundial (SENASICA, 2023). La RAM es un fenómeno evolutivo que ocurre naturalmente y se produce cuando los microorganismos sufren modificaciones genéticas al verse expuestos a fármacos o productos que impiden su crecimiento o desarrollo, dando como resultado que estos fármacos resulten ineficaces y la infección persista en el animal (Escalante et al., 2022).

Aunado a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido distintas estrategias para contrarrestar este problema, una de estas es la “Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos”, bajo el enfoque “Una Salud”, en el cual se establece el uso racional de estos y únicamente como uso terapéutico (OMS, 2016).

No obstante, hoy en día, debido al uso indiscriminado de estos antimicrobianos en la producción animal, algunos microorganismos (principalmente bacterias y parásitos) han generado la aptitud para evitar que sean afectados por estos fármacos (Khameneh et al., 2021). Entre las principales causas de esta situación se encuentran el uso constante e irracional de tratamientos con los mismos grupos químicos, la mala práctica de los tratamientos como mala dosificación, uso de estos en infecciones en las cuales no se requiere su uso, estimación incorrecta del peso, deficiente calidad de los productos o tratamiento incompletos, exposición a residuos antimicrobianos en suelo, cultivos o agua, entre otros (Pluske et al., 2018).

Olaechea (2005) menciona que cuando en una población se desarrolla la resistencia a cierto fármaco, la cepa resulta resistente a todo el grupo químico. Con relación a esto, se tiene evidencia desde los años 50’s de esta resistencia en agentes como Psoroptes ovis o Fasciola hepática. A su vez, Escalante et al. (2022) realizaron la detección de genes de resistencia a antibióticos en aislados de Escherichia coli en cerdos con cuadros diarreicos, sus resultados mostraron que el 98.3% de las muestras evaluadas resultaron positivas a por lo menos un gen de resistencia antimicrobiana, las frecuencias más altas de resistencia antimicrobiana fueron a los grupos de tetraciclinas, sulfonamidas y estreptomicina.

“Además, se sabe que el uso inadecuado de los antimicrobianos puede afectar la microbiota intestinal del cerdo, lo que ha generado un aumento en la mortalidad, presencia de enfermedades y baja productividad, reflejado negativamente en las ganancias de la producción porcina y el aumento en los costos de proteína de origen animal (Zeineldin et al., 2019).”.

Alternativas y estrategias al uso de antimicrobianos en la porcicultura

Las estrategias actuales se enfocan en la reducción de factores predisponentes como la implementación de un buen programa de medicina preventiva, cuidado del bienestar animal y el diagnóstico oportuno de enfermedades, lo que da como resultado una disminución en el riesgo de contaminación física, química o microbiológica.

Entre las alternativas más sencillas y confiables para disminuir la carga de patógenos en las granjas porcinas es promover el uso y mejora de las medidas de bioseguridad interna y externa, programas de control sanitario, procedimientos rutinarios de limpieza y desinfección, así como el uso de desinfectantes a base de cítricos que pueden aplicarse en contacto con animales y humanos. De igual manera se deben eliminar los factores predisponentes y detonantes para la aparición de patógenos en las granjas porcinas, realizar cambios en el manejo del sistema de producción, al incluir un manejo Todo Dentro-Todo Fuera (TD-TF), control del ambiente y adecuados planes de vacunación y desparasitación (Perea, 2024).

Por otro lado, la nutrición adecuada es fundamental para prevenir las enfermedades, por lo que es necesario cumplir con los requerimientos nutricionales de cada etapa fisiológica del cerdo, principalmente en las etapas más tempranas para un desarrollo precoz de la microbiota intestinal y de su sistema inmunológico (Stan et al., 2021). Para esto, pueden utilizarse aditivos o suplementos para uso en alimento y agua tales como enzimas, probióticos, prebióticos, simbióticos, micronutrientes, tanto vitaminas y minerales, estimulantes inmunológicos, secuestrantes de micotoxinas y fitobióticos, entre otros, los cuales ayudan en los procesos metabólicos para mantener la salud intestinal y reducir trastornos que alteren la microbiota y la aparición de enfermedades (Li et al., 2018; Pluske et al., 2018).

En la actualidad, se han realizado diversas investigaciones sobre el uso de la fitoterapia en animales, ciencia que estudia los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica con el objetivo de prevenir, curar o atenuar un estado patológico. Para esto, es posible utilizar la planta completa o algunas partes de esta, los cuales contienen ciertos componentes o principios activos responsable de su efecto. Algunos de los principios activos que pueden encontrarse en las plantas son: alcaloides, resinas, mucílagos, heterósidos, vitaminas, sales minerales, oligoelementos y aceites esenciales (Gayatri et al., 2017; Krauze, 2021). Esta alternativa permite tratar al animal sin dejar residuos y utiliza sustancias orgánicas, minerales y vegetales para estimular las defensas inmunitarias del organismo (Rodríguez, 2022)

Uso de la fitoterapia en la porcicultura

El uso de plantas con características curativas se remonta a tiempos prehistóricos y ha sido utilizado por muchos años. Aproximadamente el 75% de la población que se encuentra en países en desarrollo depende de este recurso y hoy en día es una de las fuentes terapéuticas utilizadas en varias regiones a nivel mundial (Gijón et al., 2020). En México, se cuenta con zonas de gran potencial para la producción de hierbas finas y alrededor de 4,000 especies de plantas con flores poseen atributos medicinales, las cuales representan una alternativa económica a los cultivos tradicionales. No obstante, sólo el 5% de estas especies han sido evaluadas farmacológicamente para conocer sus principios activos (León, 2015).

Además de proporcionar sabor a los alimentos y tener un aroma agradable, las hierbas aromáticas poseen propiedades nutricionales, expectorantes, antisépticas y medicinales (como antioxidantes, antiinflamatorias e inmunoestimulantes), entre otras. Algunos estudios indican que el uso de estas hierbas aromáticas puede mejorar el rendimiento productivo y la salud de los animales (Loeza-Concha et al., 2020).

Su contenido en sustancias aromáticas o colorantes se encuentran en toda su estructura o en algunas regiones de esta, como frutos, semillas, raíces, cortezas, hojas, pétalos y flores. Una sola planta puede contener de 8 a 10 principios activos (también denominados fitobióticos) y su concentración y calidad dependen de diversos factores como la edad, plantas jóvenes o viejas tienen menor concentración; tipo de suelo, suelos ácidos favorecen producción de alcaloides; así como del tipo de clima, época del año y condiciones de humedad, entre otros (Díaz-Sánchez et al., 2015; Martínez et al., 2015).

Estos principios bioactivos o fitobióticos se clasifican en cuatro subgrupos: hierbas, botánicos, oleorresinas y aceites esenciales (Díaz-Sánchez et al., 2015). Son compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de extracción con solventes o destilación con vapor, sin embargo, para que se conserven sus propiedades se deben considerar ciertas condiciones para su recolección, desecación y almacenamiento como infusiones, extractos o cápsulas, entre otros (Ocegueda et al., 2005).

Estos compuestos químicos ejercen una función de defensa, debido a que protegen a las plantas de organismos patógenos u otras plantas, al contener metabolitos secundarios (compuestos fenólicos, terpenoides, alcaloides, etc.) como carvacrol, timol, linalol, eugenol, entre otros (Betancourt et al., 2012). Asimismo, se caracterizan por su hidrofobicidad, siendo solubles en alcohol, éter y aceites fijos, pero insolubles en agua, lo que permite penetrar la membrana celular (Munguía-Xóchihua et al., 2013).

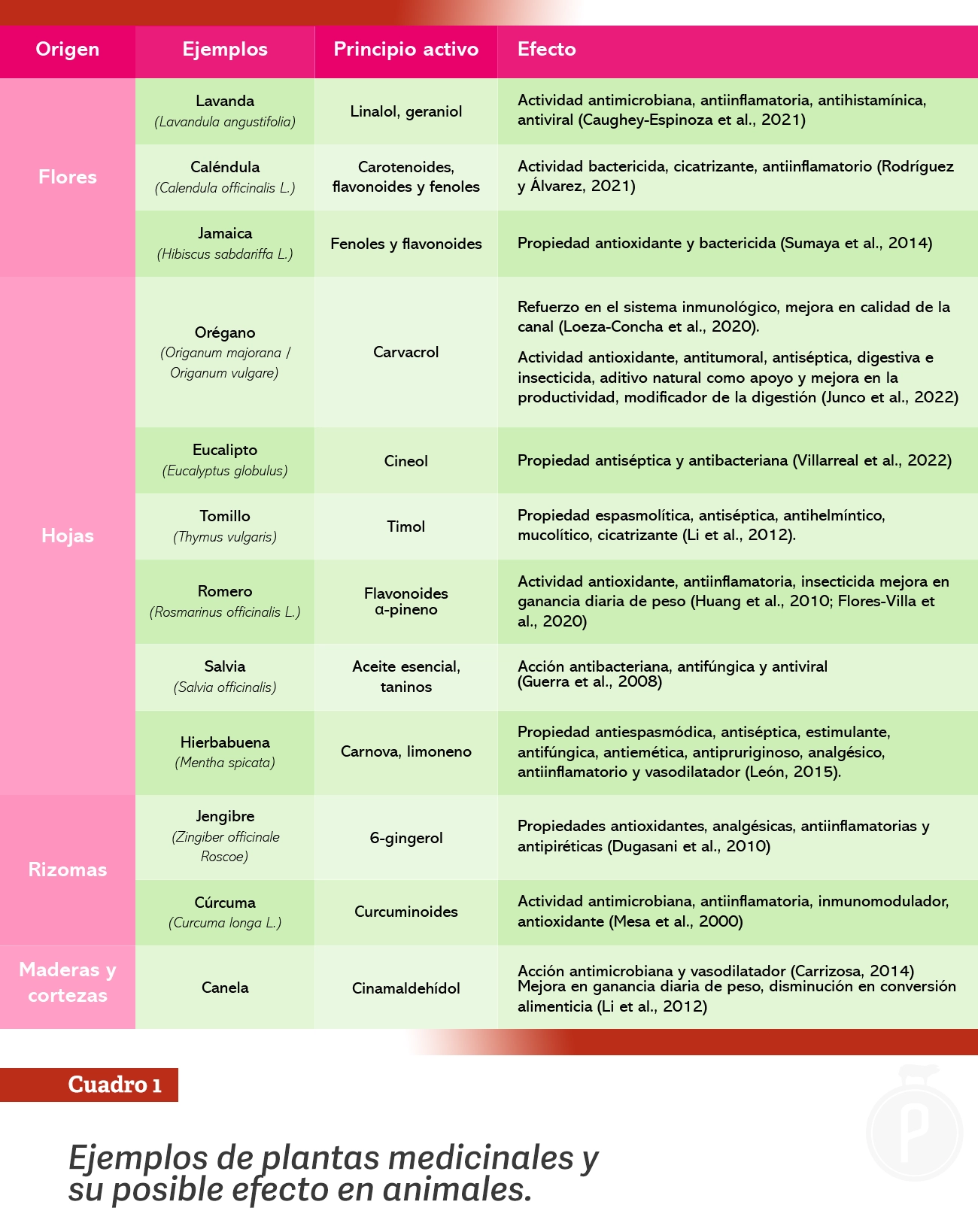

El mecanismo de acción se basa en distintos efectos, entre los que destacan la alteración de la membrana celular, bloqueo de la síntesis de proteínas, reducción del transporte de energía a niveles de ATP, reducción del pH intracelular y coagulación del material proteico en el citoplasma (Vidanarachchi et al., 2005, Chávez-Soto et al., 2021). Al contener múltiples principios activos, el mecanismo de acción se puede potenciar y generar un efecto sinérgico. Debido a lo anterior, el uso de estos fitobióticos y sus efectos no crean resistencia y pueden ser utilizados como una alternativa al uso de antimicrobianos (Cuadro 1).

Beneficios y propiedades de los fitobióticos

Entre las principales propiedades de los fitobióticos son sus características antimicrobianas, antioxidantes y antiinflamatorias, además de mejorar la palatabilidad y crear un ambiente adecuado a la microbiota intestinal, lo que genera una mejor salud intestinal y beneficio en la productividad (Martínez et al., 2015). Además, algunos de estos compuestos estimulan la digestión, aumentan la regulación del metabolismo gastrointestinal o mejoran la capacidad de absorción de nutrientes, al estimular la actividad de enzimas digestivas en la mucosa intestinal y en páncreas (Padilla et al., 2009; Rigui et al., 2019).

- Actividad antimicrobiana

Los aceites esenciales tienen mayor efecto contra bacterias Gram positivas, debido a que las Gram negativas tienen una membrana externa que rodea la pared celular y restringe la difusión de compuestos hidrofóbicos a través de la película de lipopolisacárido (Franca y Nascimento, 2015; Bogdanova et al., 2018). Gutiérrez et al. (2008) mencionan que estos compuestos químicos han sido eficaces contra bacterias patogénicas como E. coli, Salmonella typhimurium y Clostridium perfringens.

La principal característica de los aceites esenciales es su hidrofobicidad, la cual permite dividir los lípidos de la membrana celular de las bacterias, alterando su estructura y haciéndola más permeable (Perea, 2024). Esta permeabilidad está asociada a la pérdida de iones y reducción del potencial de membrana, colapso de la bomba de protones y el agotamiento en las reservas de ATP. Asimismo, estos aceites pueden coagular el citoplasma y dañar los lípidos y proteínas, provocando la muerte celular por apoptosis y necrosis (Díaz-Sánchez et al., 2015; Chávez-Soto et al., 2021).

Con relación a lo anterior, Albado et al. (2001) determinaron la actividad antimicrobiana del aceite esencial (Carvacrol) del Origanum vulgare, sus resultados mostraron diferentes grados de sensibilidad de bacterias gram negativas como Escherichia coli, Salmonella cholerae suis, entre otras y bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus.

Li et al. (2012) evaluaron el efecto del suministro de aceites esenciales comerciales (timol y cinamaldehído) en lechones destetados. Los resultados mostraron que la adición de estos en la dieta redujo la aparición de diarrea y disminuyó el recuento de E. coli en heces, además, se aumentaron los niveles de inmunoglobulinas y componentes del complemento. A su vez, Franca y Nascimento (2015) evaluaron la composición química del aceite esencial de Ruta graveolens L. (Rutaceae), sus resultados mostraron actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y gram negativas, siendo las principales bacterias susceptibles Bacillus cereus y Staphylococcus aureus.

Cabe destacar, que al usar estos aceites esenciales es importante considerar la composición química de estos, ya que algunos autores informan diferentes rendimientos según el tiempo, método de obtención y tipo de procesamiento desde su recolección hasta su extracción (Franca y Nascimento, 2015).

- Actividad antiparasitaria

Además de su actividad antimicrobiana, el romero he sido evaluado por su actividad antiparasitaria. Munguía-Xóchihua et al. (2013) evaluaron el potencial del orégano molido en la reducción de la carga de huevos de Haemonchus contortus en ovinos de pelo, lo que resultó en una reducción en la carga parasitaria del 64.9% a los 19 días de evaluación. Estos aceites esenciales poseen una actividad biológica capaz de provocar efectos adversos en plagas de artrópodos e insectos como Musca domestica (Cañigueral y Vila, 2007).

- Actividad antioxidante y antiinflamatoria

El potencial antioxidante varía entre plantas, debido a que depende de la composición y cantidad de metabolitos secundarios (Soto-Domínguez et al., 2012). Elmastas et al. (2015) demostraron que la manzanilla contiene compuestos fenólicos con efecto antioxidante. Esta actividad antioxidante se determinó en toda la planta (flor, tallo y hierba entera). Asimismo, se ha evaluado el efecto antioxidante del ajo (Allium sativum), en el cuál se observó la disminución en la producción de radicales libres (Ramírez-Concepción et al., 2016). De igual manera, los aceites esenciales de canela, nuez moscada, clavo, albahaca, perejil, orégano y tomillo se caracterizan por tener las propiedades antioxidantes más importantes, siendo el timol y el carvacrol los compuestos más activos en estos (Perea, 2024).

- Otros usos de los aceites esenciales

Se tiene evidencia de que el uso de estos favorece los parámetros productivos en los animales (Chávez-Soto et al., 2021), tal es el caso de Tekippe et al. (2011) quienes mencionan que la adición de orégano a la dieta en rumiantes obtuvo una mayor producción de leche y disminución de gases de efecto invernadero (GEI).

Al ser especies no rumiantes, los aceites esenciales en cerdos tienen efectos similares que en otras especies como las aves. Sin embargo, los trabajos realizados en esta especie son escasos y se han enfocado a evaluar los indicadores productivos en distintas etapas (Guerra et al., 2008; Miller et al., 2010; Betancourt et al., 2012).

Con relación a esto, se evaluó el efecto de un aceite esencial comercial que contenía timol y cinamaldehído en concentraciones de 50-150 g*ton de la dieta ofrecida a cerdos en crecimiento y se observó una mayor ganancia de peso en comparación con animales testigo (0.43 y 0.37 kg/día, respectivamente) (Fasseas et al., 2007; Li et al., 2012).

A su vez, el orégano mejora la palatabilidad del alimento logrando incrementos en el consumo, y por tanto en las ganancias diarias y la conversión alimenticia, en todas las fases, incluso en hembras, ya que, manteniendo una buena salud intestinal y respiratoria, las hembras expresan mejor su potencial reproductivo (Guerra et al., 2008). Lo anterior coincide con lo reportado por Ariza-Nieto et al. (2011), quienes evaluaron los efectos de suplementar las dietas de cerdas con aceites esenciales de orégano durante la gestación y lactancia, esta adición incrementó la tasa de crecimiento de los lechones.

Los aceites esenciales también pueden ser utilizados como terapia de sostén, ya que se ha demostrado que alivian algunos signos como congestión pulmonar, al tener una función mucolítica y expectorante y contribuyendo a mejorar el sistema inmunológico del cerdo para poder combatir a los patógenos presentes (Perea, 2024).

“Factores y limitantes por considerar en el uso de plantas medicinales.

Para que el uso de fitobióticos tenga efectos positivos en animales se deben considerar algunos factores, tales como conocer su efectividad, estabilidad y mecanismo de acción. Se sabe que el efecto o mecanismo de acción de estas terapias naturales es más lento y se requiere de un uso prolongado, sin embargo, a pesar de que algunas de las plantas utilizadas carecen de efectos secundarios y de toxicidad apreciable, existen otras que pueden ser tóxicas para diferentes especies y tener efectos secundarios (Junco et al., 2022). Por lo anterior, es importante que estos productos elaborados a base de plantas sean avalados por estudios científicos para evaluar su efectividad y estabilidad biológica y térmica, tanto en condiciones in vitro e in vivo, con la finalidad de conocer los efectos adversos al usarlos de manera indiscriminada.

Es importante considerar que estos compuestos sean productos inocuos para el cerdo y el consumidor. Debido a esto, debe tomarse en consideración la interacción entre el cerdo, su microbiota intestinal y el medio ambiente; y es necesario asegurar un uso racional y seguro de estos, al tener en cuenta la dosis apropiada y ciertas características de la especie, como condición fisiológica, raza, tamaño del animal, entre otros.

De igual manera, se deben implementar nuevas investigaciones para evaluar la dosis y concentración a utilizar. Respecto a esto, Soto-Hernández et al. (2012) evaluaron la actividad antioxidante del extracto acuoso de orégano a diferentes dosis, siendo la dosis de 160 mg/mL la que presentó mayor actividad antioxidante, sin observarse efectos de toxicidad. Por último, se debe considerar la forma en la que se suministran estos compuestos, ya que pueden ser administrados en el agua o el alimento, mediante aspersión o aplicarse directamente en el animal por vía tópica u otras vías, dependiendo del problema a tratar.

Conclusiones

El uso de alternativas como los fitobióticos para disminuir el efecto que tienen los antimicrobianos en la actualidad demuestra tener grandes bondades en la porcicultura, al incrementar la palatabilidad del alimento o agua consumidos y mejorar la microbiota gastrointestinal. Además, representa una forma accesible y económica para la producción porcina, lo que da como resultado una mejor nutrición, prevención de enfermedades, mejora en el sistema inmune, productividad y efectos antioxidantes, no obstante, es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones para su uso.

Además, estas alternativas pueden reducir costos de producción y tener un impacto directo en la eficiencia productiva de forma más sostenible, con mejora en la inocuidad del producto final y con beneficio para el consumidor y el ambiente, sin embargo, se requiere de mayor difusión e investigación para generar mayor interés en este tema.

Referencias

- Albado E., Saez G., Grabiel S. 2001. Composición química y actividad antibacteriana del aceite esencial del Origanum vulgare (orégano). Revista Médica Herediana 12(1): 16-19.

- Ariza-Nieto C., Bandrick M., Baidoo S., Anil L., Molitor T., Hathaway M. 2011. Effect of dietary supplementation of oregano essential oils to sows on colostrum and milk composition, growth pattern and immune status of suckling pigs. Journal of Animal Science. 89(4): 1079-1089.

- Betancourt L., Ariza N., Díaz G., Afanador T. 2012. Efecto de diferentes niveles de aceites esenciales de Lippia origanoides kunth en pollos de engorde. Revista MVZ Córdoba. 17(2): 3033-3040.

- Díaz-Sánchez S., D’Souza D., Biswas D., Hanning I. 2015. Botanical alternatives ti antibiotics for use in organic poultry production. Poultry Science. 94(6): 1419-1430.

- Elmastas M., Cinkilic S., Aboul-Enein H. 2015. Antioxidant capacity and determination of total phenolic compounds in daisy (Matricaria chamomilla), Fam. Asteraceae). World Journal of Analytical Chemistry. 3:9-14.

- Escalante D., Montalvo K., Álvarez L., Surco R., Palomino-Farfán J., Calle S., Siuce J. 2022. Detección de genes de resistencia antimicrobiana en aislados de Escerichia coli de cerdos de producción con cuadros diarreicos. Rev Inv Vet Perú. 33(5): e23795.

- Fasseas M., Mountzouris K., Tarantilis P., Polissiou M., Zervas G. 2007. Antioxidant activity in meat treated with oregano and sage essential oils. Food Chem. 106: 1188-1194.

- Franca O., Nascimento A. 2015. Chemical composition and antibacterial activity of Ruta graveolens L. (Rutaceae) volatile oils, from São Luís, Maranhão, Brazil. South African Journal of Botany. 99:103-106.

- Fuentes, V. 2011. Medicina alternativa para el cuidado de la salud en la producción animal. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. Saltillo, Coahuila. 49pp.

- Gijon D., Reyes-Becerril M., Armenta J., Junco E., Angulo C. 2020. Uso de hierbas aromáticas en la producción animal. Recursos Naturales y Sociedad. 6(2): 23-29.

- Guerra A., Carlos M., Galán O., Méndez A., Jonh J., Murillo E. 2008. Evaluación del efecto del extracto de orégano (Oreganum vulgare) sobre algunos parámetros productivos de cerdos destetos. Revista Tumbaga. 3: 16-29.

- Gutiérrez J., Ryan B., Bourke P. 2008. The antimicrobial efficacy of plant essential oil combinations and interactions with food ingredients. InternationalJournal of Food Microbiology, 124: 91-97.

- León M. 2015. Inclusión de hierbabuena, tomillo y orégano en la alimentación de conejos como desparasitante natural. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tesis de Licenciatura. Puebla, México. 73pp.

- Li S., Ru Y., Liu M., Xu B., Péron A., Shi X. 2012. The effect of essential oils on performance, immunity and gut microbial population in weaner pigs. Livestock Science. 145(1-2): 119-123.

- Loeza-Concha H., Salgado-Moreno S., Ávila-Ramos F., Gutiérrez-Leyva R., Domínguez-Rebolledo A., Ayala-Martínez M., Escalera-Valente, F. 2020. Revisión del aceite de orégano spp. en salud y producción animal. Abanico Agroforestal. 2:1-22.

- Martínez R., Ortega M., Herrera J., Kawas J., Zarate J., Robles R. 2015. Uso de aceites esenciales en animales de granja. Asociación Interciencia. 40(11): 744-750.

- Munguía-Xóchihua J., Valenzuela-Medrano W., Leyva-Corona J., Morales-Pablos M., Figueroa-Castillo J. 2013. Potencial del orégano como alternativa natural para controlar Haemonchus contortus en ovinos de pelo. Revista Latinoamericana de Recursos Naturales. 9(1):150-154.

- Ocegueda S., Moreno E., Koleff P. 2005. Plantas utilizadas en la medicina tradicional y su identificación científica. CONABIO. Biodiversitas. 62:12-15.

- Olaechea F. 2005. Ecto y endoparásitos: Epidemiología y control. Sitio Argentino de Producción Animal. Seminario de Actualización en Ovinos – INTA Bariloche.

- Peñafiel J. 2017. Prevalencia de parásitos gastroentéricos en cerdos de traspatio en el municipio de Zumpahuacán, México. Tesis de licenciatura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Torreón, Coahuila. 40pp.

- SENASICA. 2023. Guía del buen uso de antimicrobianos en cerdos. México. 23pp.

- Soto-Domínguez A., García-Garza R., Ramírez-Casas Y., Morán-Martínez J., Serrano-Gallardo L. 2012. El extracto acuoso de Orégano (Lippia graveolens HBK) del Norte de México tiene actividad antioxidante sin mostrar un efecto tóxico in vitro e in vivo. International Journal of Morphology. 30(3): 937-944.

- Tekippe, J., Hristov A., Heyler K., Cassidy T., Zheljazkov V., Ferreira J., Karnati S., Varga, G. 2011. Rumen fermentation and production effects of Origanum vulgare L. leaves in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 10 (94): 5065-5079.